Nach Wikipedia wird das Money Management als Wertsicherungsstrategie bezeichnet, die das Risiko eines Wertpapierportfolios durch die Größenfestlegung einzelner Positionen steuern soll.

Nach Wikipedia wird das Money Management als Wertsicherungsstrategie bezeichnet, die das Risiko eines Wertpapierportfolios durch die Größenfestlegung einzelner Positionen steuern soll.

Die Methode des Money Managements lässt sich in 4 Schritte gliedern, die im folgenden Abschnitt beschrieben werden.

Doch tatsächlich beginnt das Money Monagement schon vor der Festlegung des maximalen Risikos des Gesamtdepots: verwenden Sie nie ihr komplettes Vermögen für ihr Portfolio. Halten Sie sich immer Reserven, z.B. in Form von Tagesgeld für unerwartete Ausgaben. Verkäufe zu undefinierbaren Zeitpunkten erweisen sich meist als Renditekiller.

Ferner erzeugen Investitionen in Immobilien und andere Anlageklassen eine breite Diversifikation (Streuung), eine weitere Form des Risikomangements.

Die 4 Schritte des Money Managements

- Definieren Sie den maximalen Verlust für Depot, den Sie bereit sind zu tolerieren

Obwohl die Bestimmung des Gesamtrisikos individuell bestimmt werden kann, sollten einige Punkte beachtet werden: wird das Gesamtrisiko zu hoch angesetzt, ergeben sich Probleme, die Verluste wieder aufzuholen, wie im Artikel „Warum Verlustbegrenzung wichtig ist“ beschrieben. Außerdem hat z.B. ein toleriertes Verlustrisiko von 50% nichts mit Money Management zu tun, sondern ist pure Spekulation.

Andererseits bewirkt ein zu kleines Gesamtrisiko die Gefahr, durch zu enge Stoppkurse schon bei kleinen Kursschwankungen ausgestoppt zu werden.

- Definieren Sie das maximale Risiko pro Einzelposition

Hat das Depot beispielsweise einen Wert von 20.000 € und das Gesamtrisiko wurde mit 10% definiert, so beträgt dieses in absoluten Zahlen 2.000 €.

Kein Money Management wäre, das komplette Risiko auf eine Position zu setzen.

Viele Börsenexperten (darunter auch Benjamin Graham, der Vater des Value Investing) empfehlen die Aufteilung auf mindestens 5 Positionen zwecks Diversifikation. Mehr als 10 Positionen sind bei der Größe des Depots aber auch nicht sinnvoll.

Somit ergibt sich – je nach Anzahl der Positionen – ein Wert zwischen 10% und 20% des absoluten Gesamtrisikos bezogen auf den Einzeltitel, also 200 bis 400 €.

- Bestimmen Sie die Anzahl der Aktien pro Position

Die Positionsgröße ist kein frei wählbarer Wert, sondern wird fest vorgegeben. Errechnet wird der Wert aus dem Einzelrisiko, dem Einstandskurs und dem Stop-Loss.

Zusätzlich werden für den Kauf und Verkauf jeweils 2% des Wertes berücksichtigt, um die Transaktionskosten und die Differenz zwischen Geld- und Briefkurs auszugleichen.

Die Positionsgröße berechnet sich wie folgt:

- Ziehen Sie die Stoppkurse bei steigenden Notierungen nach

Steigen die Kurse, so werden auch die Stop-Loss-Marken erhöht. Dadurch werden Gewinne abgesichert und es entsteht freies Risiko, welches für neue Positionen genutzt werden kann.

Prinzipiell stehen ihnen zwei Wege offen:

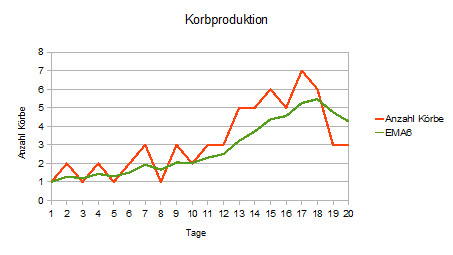

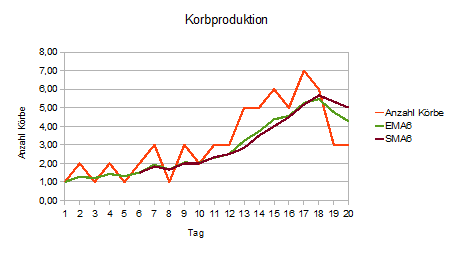

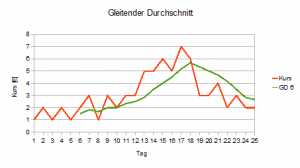

Sie können einen dynamischen Stop-Loss (Trailing Stop) einsetzen. Erhöht sich der Aktienkurs um einen gewissen Betrag, wird der Stop-Loss um den selben Betrag erhöht.

Oder Sie ziehen den Stoppkurs manuell nach. Dies hat den Vorteil, dass Sie sich an charttechnisch, signifikanten Marken wie Unterstützungslinien, gleitenden Durchschnitten etc. orientieren können, erfordert aber auch viel Disziplin.

Einrichtung eines Depots nach den Regeln des Money Managements

Ausgangslage ist, dass wir 20.000 € in unserem Depot zur Verfügung haben. Dieses Geld werden wir mittelfristig (3 bis 5 Jahre) nicht andersweitig benötigen.

Die nachfolgend aufgeführten Aktien sind keine Kaufempfehlungen, sondern sollen einfach auf Basis des Depots der Dividendenstrategie „Low 5“ die Regeln des Money Managements erläutern.

- Wir wollen maximal 10% Verlust mit unserem Depot in Kauf nehmen. Das sind als absoluter Betrag 2.000€.

- Da wir augenblicklich nur 5 Werte in unser Depot aufnehmen wollen, beträgt das maximale Risiko pro Position 2.000 € : 5 Positionen = 400 €.

- Wir erwerben am 12.08.2014 zum Eröffnungskurs folgende 5 Werte:

Deutsche Börse (WKN 581005), Kurs 53,14 €, Stop-Loss 51,50 € (starke Unterstützung bei ca. 52 €)

=> 107 AktienDeutsche Telekom (WKN 555750), Kurs 11,32 €, Stop-Loss 10,20 €

=> 258 AktienE.ON (WKN ENAG99), Kurs 13,32 €, Stop-Loss 12,00 €

=> 219 AktienK+S (WKN KSAG88), Kurs 23,905 €, Stop-Loss 22,00 €

=> 141 AktienRWE ST (WKN 703712), Kurs 28,95 €, Stop-Loss 26,20 €

=> 103 Aktien

- Statt eines einen Stop-Loss setzen wir für jede Position einen Trailing Stop.

Bedeutung: fällt z.B. der Kurs der RWE Aktie beständig, so wirkt der Trailing Stop als Stop-Loss und die Aktie wird bei 26,20 € verkauft. Steigt jedoch der Kurs am kommenden Tag auf 30 €, so wird auch der Stop-Loss um den Betrag des Anstieges (30 € – 28,85 €) angepasst. Der neue Stop-Loss wäre dann bei 27,35 €.

Werfen wir einen kurzen Blick auf unser Depot:

| Aktie | Anzahl Aktien | Kaufkosten | Kaufkurs | Stop-Loss | Abstand Stop-Loss zu Kaufkurs |

| Deutsche Börse | 107 | 5.799,70 € | 53,14 € | 51,50 € | 3,09% |

| Deutsche Telekom | 258 | 2.978,95 € | 11,32 € | 10,20 € | 9,89% |

| E.ON | 219 | 2.975,42 € | 13,32 € | 12,00 € | 9,91% |

| K+S | 141 | 3.438,02 € | 23,91 € | 22,00 € | 7,97% |

| RWE | 103 | 3.041,49 € | 28,95 € | 26,20 € | 9,50% |

| 18.233,57 € |

Vom Wert der Positionen her sind die Aktien der Deutsche Börse sehr stark im Depot vertreten. Das ist begründet, durch den geringen Abstand zwischen Kaufkurs und Stop-Loss (ca. 3,1%). Wir sehen deutlich: je größer der Abstand, desto kleiner der Einsatz.